Home / Gesichter/Portraits / SchülerInnen / Fabian / Historische Hintergrundinfos

Fabians Jugend war von der NS-Diktatur geprägt. Als Hitler im Jahr 1933 die Reichskanzlerschaft übertragen wurde und darauf ein 12 Jahre andauerndes NS-Regime folgte, das Krieg und Terror in der ganzen Welt verbreitete, war Fabian gerade 10 Jahre alt. Kinder und Jugendliche hatten kaum die Möglichkeit sich der Beeinflussung, Manipulation und Indoktrination durch Schule und Staat zu entziehen. Wie viele andere Kinder und Jugendliche war er wohl auch ein begeistertes Mitglied der HJ und bereits mit 18 Jahren wurde er mit dem Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ausgezeichnet. Wie kann man sich diese Kriegsbegeisterung von Jugendlichen der damaligen Zeit erklären? Diese Frage hat uns sehr beschäftigt, da Fabian ja die Schrecken des Krieges und seine furchtbaren Auswirkungen miterlebt haben muss. Wir haben uns auf die Suche nach Antworten gemacht: Hier könnt ihr nachlesen und auch weiterforschen:

✎ Recherche: Jannis Tolias, Ionas Kablitz-Panagiotopoulos, Ludovicos Bitzios, Alexios Tsakalakos

Kriegsbegeisterung von Jugendlichen der damaligen Zeit - Erklärungsansätze:

Jugendliche im nationalsozialistisch geprägten Deutschland wurden sozusagen einem ideologischen Prozess unterzogen. Mit 13 Jahren waren Jugendliche verpflichtet der Hitlerjugend beizutreten. „Der nationalsozialistische Staat verstand sich als die Verkörperung des ‚jungen‘ Deutschland“ und „sah in der Jugend den wichtigsten Träger einer politisch-soldatischen Zukunftsgestaltung“. Deswegen war es unerlässlich, die Jugendlichen dem Idealbild eines Nationalsozialisten anzupassen. Im Jugendverband der Hitlerjugend (HJ) wurden die Schüler gegenüber der nationalsozialistischen Regierung und dem „Führer“ immer treuer, fanatischer, nationalistischer und schließlich auch radikaler. Ihnen wurden für die Nazis essenzielle Aspekte gelehrt, hauptsächlich Antisemitismus und die Rassenüberlegenheitsdoktrin der Nazis. Hinsichtlich der „Rassenlehre“ entwickelten die Jugendlichen eine gewisse Kriegsbegeisterung. Diese Kriegsbegeisterung folgte der nationalsozialistischen Idee, dass sich die „arische Rasse“ als die dominierende und vorherrschende „Rasse“ der Welt etablieren müsse, um somit den „unterlegenen Rassen“, Juden und Slawen, ein Ende zu bereiten. Nach dem Ausbruch des Krieges empfand die Mehrheit der Jugend eine Kriegseuphorie, denn nun bot sich die Chance, dass die „arische Rasse“ über die „unterlegenen“ und „unwürdigen“ Minderheiten Europas triumphiert und dass durch den Krieg wichtige „Meilensteine“ der NSDAP wie etwa der Zugang zu mehr „Lebensraum“ erreicht werden. Ein weiterer ausschlaggebender Grund für die Kriegsbegeisterung war die jugendliche Naivität bezüglich der Vorstellung, was ein Krieg überhaupt ist. Die Schrecken des Krieges wurden vor den Jugendlichen verheimlicht. Stattdessen bezeichnete man den Krieg als eine edle Sache, etwas Notwendiges und Heroisches.

1 Rolf Schörken 1998, S. 203 ff.; zitiert nach: Wikipedia: Hitlerjugend, https://de.wikipedia.org/wiki/Hitlerjugend#cite_note-15, aufgerufen am 07.07.2020.

Bildquelle: Aufmarsch der HJ im Deutschen Stadion 1936, Berlin, 11. Juni 1933, © Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr.: BA 97/518, Hitlerjugend HJ, LeMO↵

Militärischer Drill und Erziehung zum Krieg

Die Hitler-Jugend (HJ) wurde auf dem 2. Reichsparteitag der NSDAP↵ vom 3./4. Juli 1926 in Weimar als nationalsozialistische Jugendbewegung gegründet. Gegenüber anderen politischen oder konfessionellen Jugendorganisationen blieb die HJ während der Weimarer Republik eher unbedeutend. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme↵ 1933 wandelte sich die HJ durch das Verbot sämtlicher konkurrierender Jugendverbände von einer Parteijugend zur Staatsjugend. Die anfangs noch formell freiwillige Mitgliedschaft wurde am 1. Dezember 1936 durch das „Gesetz über die Hitler-Jugend“ und am 25. März 1939 durch die Einführung der „Jugenddienstpflicht“ zur Zwangsmitgliedschaft. Die Zahl der HJ-Mitglieder stieg von rund 100.000 im Jahr 1932 auf 8,7 Millionen 1939. Nach Einführung der Zwangsmitgliedschaft waren nahezu alle Jugendlichen Mitglied der HJ.

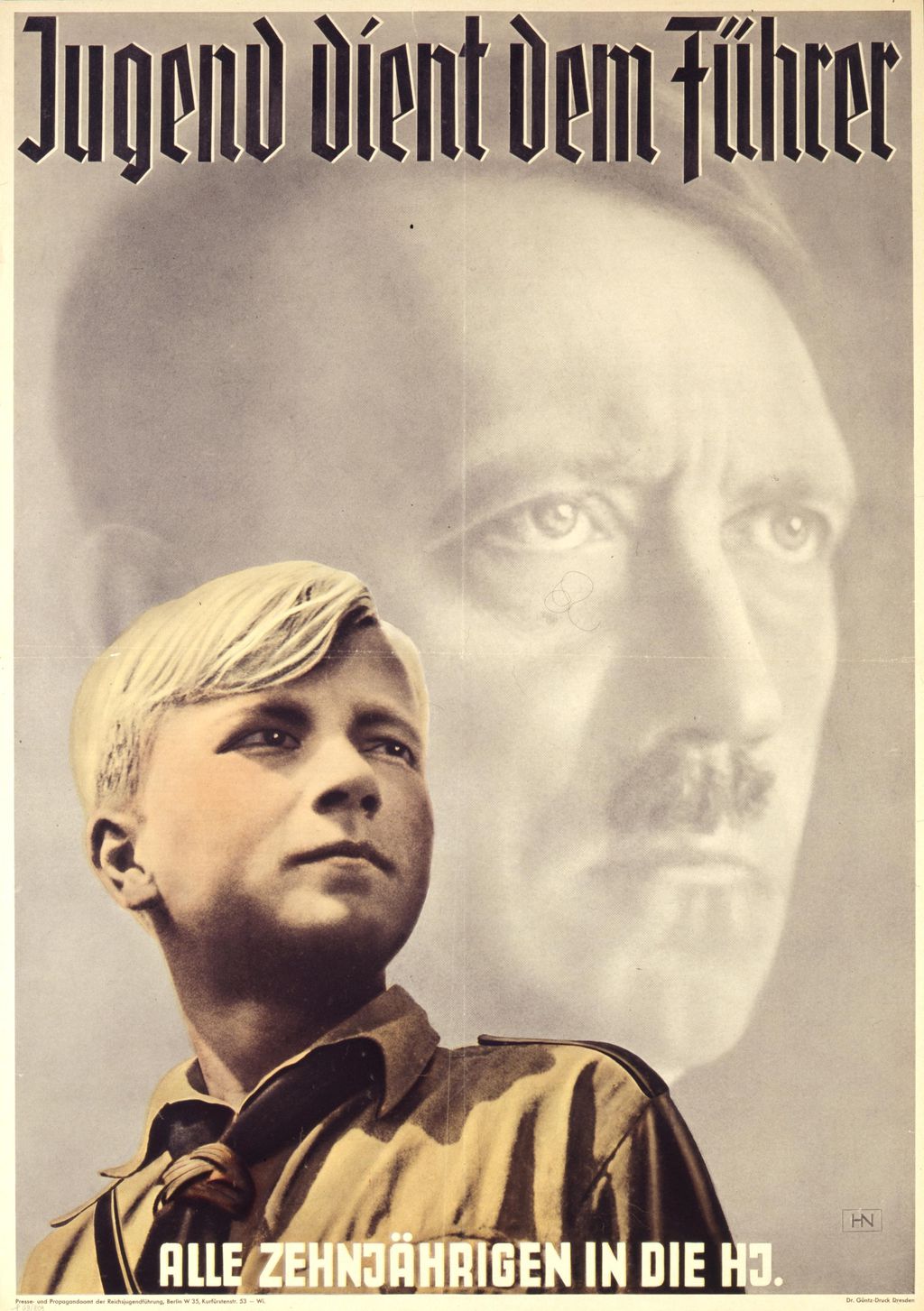

Bildquelle: Werbeplakat für die Hitler-Jugend. Entwurf: Hein Neuner Presse- und Propagandaamt der Reichsjugendführung Deutschland, um 1939 83 x 59,4 cm © Deutsches Historisches Museum, Berlin, BerlinInv.-Nr.: P 63/809, LeMO↵, Bestand, aufgerufen am 30.06.2020

Das Plakat fordert auf, dass jedes Kind in die Hitler-Jugend einzutreten habe. Mit Eintritt sollten die Kinder ihr Leben ganz in den Dienst des „Führers“ und der „Volksgemeinschaft“ stellen. Gefordert wurde die absolute Unterordnung unter die Ziele der politischen Führung. Langjährige Schulungen sollten aus den HJ-Mitgliedern glühende Verehrer Adolf Hitlers und überzeugte Nationalsozialisten machen.

Die uniformiert auftretende und militärisch organisierte HJ, in der das Prinzip „Jugend wird von Jugend geführt“ weitgehend verwirklicht wurde, gliederte sich nach Altersgruppen und Geschlecht: Das Deutsche Jungvolk (DJ) erfasste die 10- bis 14-jährigen Jungen, die eigentliche HJ die 14- bis 18-jährigen Jungen. In gleicher Weise waren die zur HJ gehörenden Mädchenverbände in Jungmädelbund (JM) und Bund Deutscher Mädel (BDM) gegliedert. Hinzu kam 1938 das BDM-Werk „Glaube und Schönheit„ für die 17- bis 21-jährigen Frauen, die – auf freiwilliger Basis – auf ihre Rolle als Hausfrau und Mutter vorbereitet wurden. An Vorabenden des Geburtstags des „Führers“ Adolf Hitler sowie auf Reichsparteitagen wurden die in das Deutsche Jungvolk und den Jungmädelbund eintretenden „Pimpfe“ und „Jungmädel“ ebenso feierlich verpflichtet wie die in die HJ und den BDM überführten 14-jährigen Jungen und Mädchen. Jene über 18-jährigen HJ-Mitglieder, die sich zum Eintritt in die NSDAP entschlossen hatten, wurden feierlich in die Partei aufgenommen und öffentlich vereidigt.

Die Texte stammen aus: Die Hitlerjugend HJ↵, LeMO, Bernhard Struck, © Deutsches Historisches Museum, Berlin, 14. September 2014,Text: CC BY NC SA 4.0, Lebendiges Museum Online. Ihre findet dort viele interessante Infotexte, Zeitzeugenberichte und Bildmaterial.

Fotografie Bildagentur: Reichsparteitag Nürnberg, A. Hitler nimmt den Vorbeimarsch der Bannfahnen der HJ ab, Keystone View Co. Nürnberg, 7. September 1937 24 x 18,3 cm© Deutsches Historisches Museum, BerlinInv.-Nr.: BA 95/960, LeMO↵ Bestand, aufgerufen am 15.07.2020

Grundlagen der NS-Erziehung …“flink wie ein Windhund, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“

Die Wurzeln nationalsozialistischer Erziehung↵ reichen ins 19. Jahrhundert. In den Werken der Kulturkritiker Paul Anton de Lagarde (1827 – 1891) und August Julius Langbehn (1851 – 1907) lassen sich Forderungen nach einem Führer finden, der die Einheit des Volkes erzwingen und alle inneren Streitigkeiten schlichten sollte. Bereits damals gipfelten ihre Vorstellungen von einem sauberen und zuchtvollen Deutschland in der Vision einer neuen deutschen Sendung als größte Macht der Welt. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Vertrag von Versailles wurden vor allem Heimatlose, Entwurzelte und politische Abenteurer von diesen Ideen ergriffen. Auch Adolf Hitler knüpfte daran an, als er im Jahre 1924 in der Festungshaftanstalt Landsberg am Lech die Grundzüge seiner nationalsozialistischen „Lehre“ niederschrieb. In seinem Buch „Mein Kampf“ fixierte Hitler auch seine Gedanken zur Erziehung der Jugend, die später zum Dogma des Nationalsozialismus wurden. Im Mittelpunkt stand ein „völkischer Staat“, in dem das „Heranzüchten kerngesunder Körper“ wichtiger sein sollte als das „Einpumpen bloßen Wissens“. Die Stärkung von Entschlussfreudigkeit und Willenskraft, Disziplin, Wagemut, Angriffsgeist, Zähigkeit und Durchhaltevermögen war nach Hitler für eine Volksgemeinschaft wertvoller als die Ausbildung „geistreicher Schwächlinge“. Körperliche Ertüchtigung sollte „jungen Volksgenossen die Überzeugung geben, anderen unbedingt überlegen zu sein“. Hitler wollte die gesamte Bildungs- und Erziehungsarbeit darauf ausrichten, „Rassesinn und Rassegefühl instinkt- und verstandesmäßig in Herz und Gehirn der Jugend hineinzubrennen“. Diese von Herwig Blankertz als „Unpädagogik“ bezeichneten Erziehungsmaximen wurden im NS-Staat schrittweise verwirklicht. Nach der „Machtergreifung“ schufen die Nationalsozialisten einen lückenlosen Erziehungsstaat, dessen vorrangiges Ziel die körperliche und seelische Vorbereitung der Jugend auf den als „Selbstbehauptungskampf des deutschen Volkes“ propagierten Krieg war. Darum wurde Tugenden wie Treue und Opferwilligkeit zunehmend eine größere Bedeutung beigemessen als den Inhalten von Lehrplänen und in der jungen Generation des deutschen Volkes die Bereitschaft gefördert, das eigene Leben „für Führer und Volk“ zu opfern.

Quelle: Barbara Hohmann, Erziehung im Nationalsozialismus, …“flink wie ein Windhund, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl“, 25. April 2005, Zukunft braucht Erinnerung↵, aufgerufen am 30.05.2020.