Home / Gesichter/Portraits / SchülerInnen / Johann / Historische Hintergrundinfos

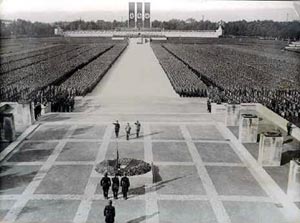

In seinem Reifeprüfungsaufsatz erwähnt Johann die Nürnberger Parteitage und beschreibt sie als großartige und beeindruckende Feiern für das ganze Volk. Hier könnt ihr euch über die wahren Absichten der NSDAP informieren, die mit aufwendig inszenierten Festen Massen in ihren Bann zogen:

✎ Recherche: Angeliki Karagianni, Alexandra Efthymiou

NS-Reichsparteitage zu Nürnberg

„Du bist nichts, dein Volk ist alles!“ – nirgendwo sonst wird diese Parole der NS-Ideologie so deutlich wie auf den Festveranstaltungen der NSDAP, die – gleich den großen kirchlichen Fest- und Feiertagen – den Jahreslauf im NS-Regime akzentuierten. Angefangen am 30. Januar bei der Feier des Tages der Machtübernahme, über den 1. Mai und das Erntedankfest bis zum Gedenktag für die „Märtyrer der Bewegung“ aus Anlass des Hitler-Putsches ↵ am 9. November boten die alljährlich wiederkehrenden Feiern eine verlässliche Konstante. Dieses feste Ritual war geeignet, Dazugehörigkeitsgefühle zu fördern, Gleichklang und Geschlossenheit der Nation zu demonstrieren und die propagierte Volksgemeinschaft zu suggerieren.

Bildquelle: Reichsparteitag Nürnberg, Propagandapostkarte 1934, Reichsparteitage der NSDAP, Zukunft braucht Erinnerung. ↵

Höhepunkt dieser Festkultur war die Selbstdarstellung der NSDAP auf den sorgfältig geplanten Reichsparteitagen, die stets Anfang September in Nürnberg abgehalten und jeweils unter ein Motto gestellt wurden: „Sieg des Glaubens“ (1933), „Triumph des Willens“ (1934), „Reichsparteitag der Freiheit“ (1935), „Reichsparteitag der Ehre“ (1936), „Reichsparteitag der Arbeit“ (1937), „Reichsparteitag Großdeutschlands“ (1938). Der „Reichsparteitag des Friedens“ (1939) fand aufgrund des Kriegsbeginns nicht mehr statt. Die verschiedenen Sitzungen und Tagungen waren auf den Parteitagen eher nebensächlich – sie fanden zwar auch statt, erreichten aber die Öffentlichkeit bei weitem nicht in dem Maße wie die Schauveranstaltungen der Aufmärsche, Paraden, Appelle, Totengedenken und Wehrmachtsvorführungen, die in ihrem Repräsentationsgebaren den Charakter einer offiziellen Staatsfeier trugen, die durch Presse, Rundfunk und Wochenschau im Deutschen Reich verbreitet wurden und ihre Wirkung in der Bevölkerung nicht verfehlten.

Die Momentaufnahmen der verschiedenen Feierlichkeiten, wie sie zum Beispiel Leni Riefenstahl↵ in Szene setzte, waren nicht nur Dokumentationen der Ereignisse, sondern selbst Teil des Programms, das ihnen zugrunde lag. Disziplin und Ordnung, die Unterwerfung des Individuums unter einen gemeinsamen Willen und der in Licht, Feuer und den edlen Baumaterialien des auch als „Gigantenforum“ bezeichneten Reichsparteitagsgeländes seinen Ausdruck findende Ewigkeitsanspruch waren die wesentlichen Elemente der NS-Ideologie ↵. Zur Inszenierung der Parteitage gehörte zwischen 1935 und 1938 auch eine „Festaufführung“ von Richard Wagners „Meistersingern“ am Abend des Eröffnungstages. Gerade diese Oper galt den Nationalsozialisten als Ausdruck der „heroisch-deutschen Weltanschauung“.

Quelle: Carola Jüllig, Die Reichsparteitage, © Deutsches Historisches Museum, LeMO↵ Berlin, 15. Juli 2015, Text: CC BY NC SA 4.0

Text und Bildquelle: Fotograf: Max Kirnberger, Nürnberg, 1937, 2,4 x 3,6 cm, © Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv.-Nr.: Kirnberger 117, LeMO, Lebendiges Museum Online, Reichsparteitage. ↵

Johann verherrlicht in seinem Reifeprüfungsaufsatz den Gedanken der NS-Volksgemeinschaft. Damit greift er die Idee der Volksgemeinschaft als ideologisch eingeschworene Gemeinschaft von gleichgesinnten und gleichgeschalteten Menschen auf und stellt sie als positive Entwicklung der vermeintlichen inneren Zerrissenheit und Spaltung der Weimarer Republik und ihrer Parteienvielfalt gegenüber. Den Pluralismus der Weimarer Republik lehnte die NSDAP ab und versprach ihren Wählern, die Parteienvielfalt oder den Pluralismus zu beseitigen, was sie nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler innerhalb von nur sechs Monaten auch schafften. An die Stelle des Pluralismus und der Meinungsfreiheit trat der Einparteienstaat, die Beseitigung der Demokratie, die NS-Diktatur und die Verfolgung Andersdenkender.

"Volksgemeinschaft" als Rassegemeinschaft

Grundvoraussetzung für die Teilhabe an der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft war die Angehörigkeit zur arischen Rasse. (…) In der Praxis war die Volksgemeinschaft als Rassegemeinschaft ↵ (…) ein negativer Begriff. (…) Er war vor allem gegen die Juden gerichtet. Diese galten in der NS-Ideologie als dem Arier entgegengesetzte Rasse. Damit war der Rassebegriff vor allem ein Instrument, die Juden aus der Volksgemeinschaft auszuschließen. Klar bestimmt wurde dies lange vor dem Holocaust in den sogenannten Nürnberger Rassegesetzen, die auf dem Reichsparteitag 1935 beschlossen wurden. (…)

Bildquelle: Volksgemeinschaft, Bundeszentrale für politische Bildung ↵, Adolf Hitler fährt 1937 während der nationalsozialistischen Maifeier im Berliner Olympiastadion ein. (© Bundesarchiv, Bild 183-C06292 / Foto: Schwahn, Ernst)

"Volksgemeinschaft" als weltanschauliche Gemeinschaft

Der Nationalsozialismus hat sich nicht nur als politische Bewegung gesehen, sondern als Weltanschauung. Als Pseudo-Religion hatte er den Anspruch auf umfassende Deutung und aktive Gestaltung der Welt bis hinein ins Privatleben des Einzelnen. Die Zugehörigkeit zur arischen Rasse war zwar eine notwenige Bedingung für die Zugehörigkeit zur deutschen Volksgemeinschaft, aber sie war nicht hinreichend. (…) Volksgemeinschaft war eine Gesinnungsgemeinschaft, die das Bekenntnis zur nationalsozialistischen Weltanschauung erforderte. In der Praxis bedeutete dies vor allem das uneingeschränkte Bekenntnis zum „Führer“. Nur wer sich dazu bekannte, war vollwertiges Mitglied der Volksgemeinschaft. Wer sich abwartend verhielt, musste durch Propaganda ↵ noch zur Volksgemeinschaft erzogen werden. „Das Wesentliche“ der nationalsozialistischen Revolution war nach Hitler, nicht „Machtübernahme, sondern die Erziehung des Menschen“ (Rede am 03.07.1933 vor SA-Führern in Bad Reichenhall). Ausgeschlossen von der Volksgemeinschaft blieben dagegen grundsätzlich und unabhängig von ihrer Rassezugehörigkeit diejenigen, die sich gegen den Nationalsozialismus stellten und die sich auch der weltanschaulichen Umerziehung widersetzen. Kommunisten, Demokraten und Widerstandskämpfer waren so nicht einfach Gegner des NS-Regimes, sondern per definitionem keine Mitglieder der Volksgemeinschaft. Es entspricht konsequent dieser Logik, dass in Urteilen gegen Widerständler im Dritten Reich immer wieder beschlossen wurde, diese hätten ihre „Bürgerehre verwirkt.“ (…)

Die tatsächliche Struktur der NS-Volksgemeinschaft

Die propagandistische Attraktivität der „Volksgemeinschaft“ beruhte auf einer einfachen Psychologie: der Vorstellung, die persönliche Bindung im Bereich der kleinen Gemeinschaften – Familie etc. – lasse sich auf den Bereich eines Millionenvolkes übertragen. Tatsächlich ist ein solcher Transfer nicht nur nicht möglich, sondern war in Wahrheit von der NS-Diktatur auch gar nicht angestrebt. Denn eine wirkliche Gemeinschaft hat ja gerade freie Individuen als Voraussetzung, an denen die NS-Diktatur kein Interesse hatte. Die „Parole“ der Volksgemeinschaft diente den NS-Herren dazu, ein ganz anderes Konzept zu realisieren. Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft war in Wahrheit ein Verhältnis von Führer und Masse. Diese bestand nicht mehr aus freien Individuen, sondern aus willenlosen Teilchen, die vom Willen des Führers zu beliebigen Formationen organisiert werden konnten. Goebbels spricht entlarvend davon, das Volk zu einem „Stahlblock“ zusammenzuschweißen. Das Ideal der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft ist daher nicht das einer kommunitären (sozialen) Gemeinschaft sich gegenseitig helfender Individuen, sondern das einer gut funktionierenden Maschine. Diese sollte willenlos und mechanisch den Befehlen ihres Führers gehorchen. In der Umwandlung des Volkes zu einer Heimat und Front verbindenden Militärmaschine fand die nationalsozialistische Volksgemeinschaft ihre eigentliche Bestimmung.

Autor: Dr. Bernd Kleinhans

Quelle: Bernd Kleinhans, Die Volksgemeinschaft, 5. Oktober 2004, Zukunft braucht Erinnerung ↵, Auszüge, aufgerufen am 22.02.2020.